누구에게나 지키고 싶은것이 있다. 그리고 그것은 대개 '삶의 이유' 가 된다. 나의 가족, 사랑하는 연인, 마음이 맞는 친구들, 혹은 솔직히 까놓고 말해서 축적한 부와 같은 것들. 그러나, 삶은 잔인하게도 모두에게 그 '삶의 이유' 를 허락하지 않는다. 어떤 사람은 부모를 잃고, 어떤 사람은 연인을 잃고, 어떤 사람은 부를 잃고, 어떤 사람들은 명예를 잃는다. 그리고 더욱 잔인하게도, 어떤 사람은 '삶의 이유' 를 잃어버리는것이 아니라 '빼앗기는' 고통을 당한다. 천재지변이나 사고도 아니고, 세월의 흐름도 아니건만, 어떤 부당한 세력에 의해 그 삶의 이유를 제거 당하는 것이다. 그럴 때 사람은 이성을 잃는다. 빼앗긴 삶의 이유를 다시 찾기 위해 무슨짓이라도 한다. 다시 나의 삶의 이유를 찾아와야만, 그제서야 이성이 있는 사람으로 사람답게 살아갈 수가 있기 때문이다.

거세당한 모성

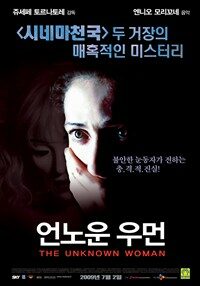

여기 한 여자가 있다. 우크라이나에서 온 이주노동자. 수수한 옷차림을 했지만, 왠지 모르게 매력적인 여자. 그러나 그녀의 눈빛은 허망하고 표정은 굳어있다. 그녀는 겉으로 보기에는 성실한 노동자의 모습을 하고있지만, 그녀 속에서는 삶의 이유를 거세당한 자의 절박함과 광기가 묻어난다. 그렇게 그녀는 모성을 거세당한 채로, 이성을 잃은 모습으로 행동한다. 누군가를 비밀리에 지켜보고, 자신의 목적을 이용해 무자비한짓을 저지르며, 타인의 집에 침입하는등 빼앗긴 삶의 이유를 다시 찾기 위해 수단과 목적을 가리지 않는다.

<언노운 우먼>은 이 여자의 행동을 따라가며 시종일관 관객을 긴장속으로 몰아넣는다.

비이성적인 행동들과 불안한 심리상태. 여인이 가진 비밀과 더불어 영화는 차분함 가운데서도 내내 손에 땀을 쥐게 한다.

쓰레기통에서 피는 장미

여자는, 그러니까 엘레나는, 아니 조지아는, 끔찍한 삶을 살아왔다. 과거와 현재를 몽땅 쓰레기통에 쳐박아 놓고 그저 하루하루를 '버티어오고' 있는 여자였다. 그러던 그녀에게 '내일' 을 꿈꾸게 하는 누군가가 나타난다. 미래를 이야기하고, 희망을 품게하는 누군가가 나타난다. 그러나, 쓰레기통같은 현실은 그녀의 마음 한 구석에 피어나기 시작한 싹을 짓밟는다. 폭력과 억압과 비열함이 난무하는 삶. 그럼에도 불구하고, 그 속에서도 그녀는 사랑을 하고, 아이를 낳는다. 모성애. 그녀의 마음속에 피어난 그 강인한 싹은 목적없이 살아가는 그녀에게 삶의 이유가 되었다.

<언노운 우먼> 은 분명 장르적으로 스릴러다. 그러나, 결말로 이어지면서 그 어떤 휴머니즘영화보다 진한 감동이 배어나온다.

삶의 이유.. 인생을 지탱하는 힘.. 누군가가 '빼앗아가도', 세상이 그것을 '아니라고' 부정해도, 마음과 마음으로 통하는 그 강력한 힘. 영화를 보면서 내내 불편했던 무언가는 마지막 장면을 보면서 환하게 바뀌었다. 게다가 '엔니오 모리꼬네' 의 음악까지 곁들여지니, 도저히 울지 않고 영화관을 나오지 않을 재간이 없는 것이다.

추악한 진실, 파렴치한 인간들, 퍽퍽한 현실속에서도 우리가 이렇게 살아가는건 모두 어떠한 '삶의 이유' 를 가지고 있기 때문이다. 우리 모두 시궁창에 살지만 그래도 몇몇은 하늘을 올려다본다, 고 오스카 와일드가 말하지 않았는가. 빼앗기지 않는 삶의 이유, 빼앗겨서는 안되는 삶의 이유. 그 근본적이고 심오한 주제에 대해 천착해 본다. 나는 무엇으로 사는가. 삶은, 이유가 있는가.